12月27日,Nature旗下子刊《Communications Biology》在线发表了由湖南师范大学医学院潘晓玲教授团队和威佰昆团队共同合作的

最新成果,该成果探索了单一使用基于昆虫共生菌

Wolbachia的蚊媒种群压制技术及其适应远距离运输和城市释放的可行性,并对

Wolbachia感染的不育雄现场释放策略的进一步优化提供了理论指导。

早在2019年威佰昆发表于国际顶级期刊Nature的文章中提到,在中国广州的两个岛屿上,通过释放人工感染三种

Wolbachia的白纹伊蚊雄蚊,成功地实现了对白纹伊蚊野生种群的强力根除。然而,当时认为该技术的使用需要结合射线辐射对意外混入的雌蚊进行补偿绝育,以防止理论上可能出现的种群替换发生。为了开发一种高效的登革热控制工具,湖南师范大学研究团队联合威佰昆在最近出现登革热的内陆城市长沙城区大胆测试了单独基于共生菌

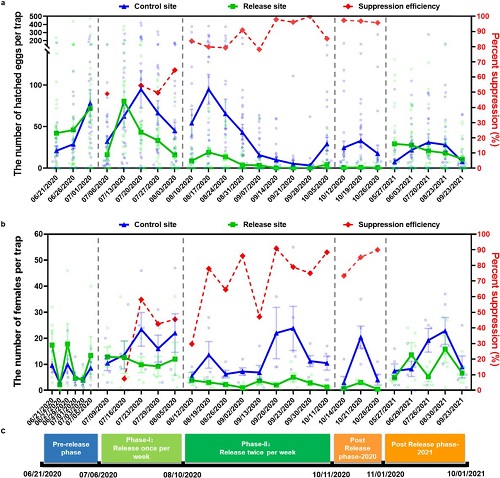

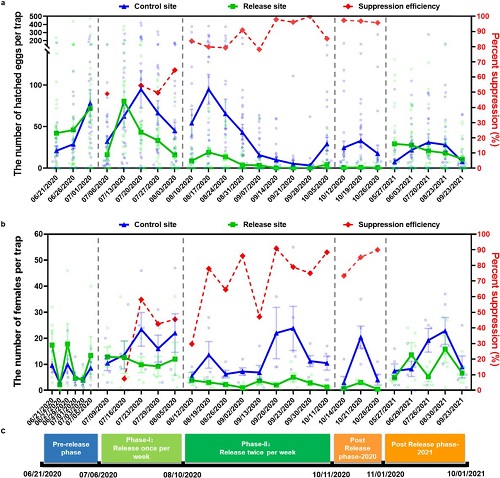

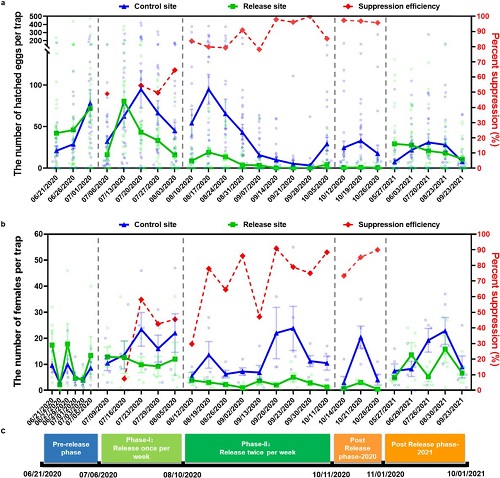

Wolbachia的昆虫不亲和技术(IIT)来控制白纹伊蚊。三重感染的HC雄蚊在广州的蚊子工厂中生产,并在低温下通过高铁运输670多公里至释放地点。在每周释放一次较多雄蚊(第一阶段)和随后每周释放两次较少雄蚊(第二阶段)后,每周每个诱捕器收集的平均孵化幼虫和雌蚊数量分别减少了97%和85%。与对照组相比,持续的种群压制使释放地点的蚊虫叮咬减少了94%。

从蚊子工厂运送HC雄蚊至释放点线路

不同于威佰昆团队于2019年发表在Nature的广州现场试验,本次在长沙的现场试验综合考虑释放地区的特殊性针对释放策略做出了以下变化:1)仅单纯应用

Wolbachia技术(去除了射线);2)在城市释放; 3)测试了通过高铁远程运输

Wolbachia 感染的不育雄蚊进行投放。值得一提的是,湖南长沙的现场只用了以前的28%的释放量却达到了同样的压制效果,并且在不采用射线辐照的情况下防止了种群替换的发生。

综上,该研究进一步确立了单独基于

Wolbachia的IIT策略在更为复杂的城市现场的可行性与高效性,揭示了在种群压制过程中引入射线的非必要性,为简化“以蚊治蚊”技术的操作难度,控制技术应用成本,以及提高不育雄蚊的现场施用效果具有重大意义。

HC雄蚊对卵孵化和成蚊的压制效果

该论文第一署名单位为湖南师范大学,潘晓玲教授与威佰昆董事长奚志勇教授为共同通讯作者,Qing Zeng为第一作者。湖南省农业科学院柏连阳院士、广州市疾病预防控制中心李魁彪主任、中山大学中山医学院郑小英教授、中南大学基础医学院王勇副教授和湖南省疾病预防控制中心胡世雄主任参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金、湖南省自然科学基金等项目的资助。